Der Alltag in der Leprakolonie

Die Menschen, die in Spinalonga eingesperrt sind, stammen hauptsächlich aus ländlichen Familien mit relativ niedrigem Einkommen und Bildungsniveau. Sie leben isoliert, fern von ihren Familien, kämpfen mit einer qualvollen Krankheit und überleben nur schwer auf der unwegsamen und trockenen Insel. Ihre Lebensweise wird durch die Verordnungen bestimmt, die von der kretischen Regierung und später vom griechischen Staat erlassen werden. Seit ihrer Inhaftierung werden den Patienten ihre politischen Rechte entzogen, sie verlieren ihren Besitz und in Fällen von Ehe werden ihre Ehen annulliert.

Die Leprakranken siedeln sich in den niedrigen Bereichen der alten Siedlung um die beiden Tore der Festung herum an und bilden eine besondere soziale Gruppe mit eigenen Regeln und Werten. In den ersten Jahrzehnten leben sie ausschließlich in den vorhandenen Häusern, die alt sind und nicht einmal die grundlegenden Annehmlichkeiten bieten. Später, in den 1930er Jahren, werden neue Gebäude errichtet und die Lebensbedingungen verbessern sich deutlich.

Mit staatlicher Unterstützung haben sie wirtschaftliche Selbstversorgung und die Möglichkeit, grundlegende Lebensmittel zu kaufen. Ein kleiner Markt wird vor dem Haupttor aufgebaut. Die Patienten gehen dorthin, um verschiedene Waren von lokalen Produzenten zu kaufen, und bezahlen mit Geld, das zuvor desinfiziert werden musste, durch die Vermittlung des Wächters. Alles andere, was sie brauchen, bestellen sie in der Stadt Agios Nikolaos oder kaufen es in den Lebensmittelgeschäften auf der Insel. Auf der Insel gibt es auch Cafés, die von den Leprakranken selbst betrieben werden. Diejenigen, die dazu in der Lage sind, beschäftigen sich mit dem Anbau von Gemüse und dem Fischen.

Jeder Aussätzige lebt in seinem eigenen persönlichen Raum und hat seinen eigenen Haushalt.

Es wird gesagt, dass Mütter und Ehepartner von Kranken ihren Angehörigen folgen und sich mit ihnen in Spinalonga niederlassen, um sich um sie zu kümmern.

Es ist erwähnenswert, dass Priester zusammen mit den Aussätzigen leben, um den göttlichen Dienst auszuführen und sie zu unterstützen. Obwohl die Regierung die Ehe für Aussätzige verbietet, heiraten viele und bekommen gesunde Kinder, die auf der Insel mit ihren Eltern leben. Nach 1938 wird eine Abteilung für Kinder im Krankenhaus für Infektionskrankheiten Agia Barbara gegründet und die "Leprakinder" von Spinalonga werden zwangsweise dorthin verlegt und dort medizinisch betreut, bis sie erwachsen sind.

Der Sterilisierungsofen im Wachraum, der die Desinfektionsstation beherbergte. © Archäologische Behörde von Lasithi

Der größte Teil der Betriebskosten des Leprakrankenhauses wird durch Spenden gedeckt. Außerdem senden viele Wohltätigkeitsorganisationen Pakete mit Kleidung und Lebensmitteln nach Spinalonga.

Die Pflege der Patienten ist mangelhaft. Die Aussagen verschiedener griechischer und ausländischer Ärzte und Forscher sowie dienstlicher Faktoren, die das Leprahospital besuchen, zeigen das Fehlen von Infrastruktur und therapeutischer Behandlung auf. Nach 1948, als in Spinalonga die neue Lepra-Behandlung beginnt, welche beeindruckende Ergebnisse erzielt, beginnt die soziale Wiedereingliederung der Patienten und die meisten kehren an ihren Ursprungsort zurück. Die Hansen-Kranken schaffen es schließlich, aus der Isolation herauszukommen, aber ihre soziale Wiedereingliederung ist aufgrund der sozialen Stigmatisierung fast unmöglich.

Die Gesellschaft hat gelernt, sie abzulehnen, und es gibt keinen Platz für sie unter den "Gesunden". Tatsächlich sind die Gefühle der Ablehnung, die sie nach der Befreiung von Spinalonga und ihrer Verlegung in die Leprastation erleben, so stark, dass einige Patienten das Leben auf der Insel vermissen. Zumindest waren sie dort vor der Gesellschaft geschützt, die sie als Stigmatisierte ablehnte. Aus Sicht der Bewohner der umliegenden Gegend hat der Betrieb des Leprakrankenhauses einige positive Auswirkungen, da es die arme Region von Merambello wirtschaftlich entlastet. Die Versorgung mit Lebensmitteln und die Pflege der Patienten stellen eine wichtige Einnahmequelle für viele Haushalte dar. In den letzten zehn Jahren des Betriebs des Leprakrankenhauses besteht das Personal aus einem Verwaltungsdirektor, einem Arzt, einem Administrator, einem Buchhalter, fünf Krankenschwestern, einem Desinfektor, einem Priester, acht Bootsführern, zehn Wächtern, zehn weiblichen Wäschern und zehn Frauen zur Betreuung der hilflosen Leprakranken. Einige der Mitarbeiter leben gegenüber in der Siedlung Plaka, die im Wesentlichen zur Unterstützung des Leprakrankenhauses entwickelt wurde.

Από τη σκοπιά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, η λειτουργία του Λεπροκομείου παρουσιάζει κάποια θετικά αποτελέσματα, καθώς ανακουφίζει οικονομικά τη φτωχή τότε αυτή περιοχή του Μεραμπέλλου. Η προμήθεια των ειδών διατροφής και η φροντίδα των ασθενών συνιστά ένα σημαντικό έσοδο για πολλά νοικοκυριά. Κατά την τελευταία δεκαετία της λειτουργία του Λεπροκομείου το προσωπικό απαρτίζεται από έναν διοικητικό Διευθυντή, έναν γιατρό ένα διαχειριστή, έναν λογιστή, πέντε νοσοκόμους, έναν απολυμαντή, έναν ιερέα, οκτώ λεμβούχους, δέκα φύλακες, δέκα γυναίκες πλύντριες και δέκα γυναίκες για την περιποίηση των ανήμπορων λεπρών. Αρκετοί από το προσωπικό διαμένουν απέναντι, στον οικισμό της Πλάκας, ο οποίος στην ουσία αναπτύσσεται για την υποστήριξη του Λεπροκομείου.

Fotogallerie

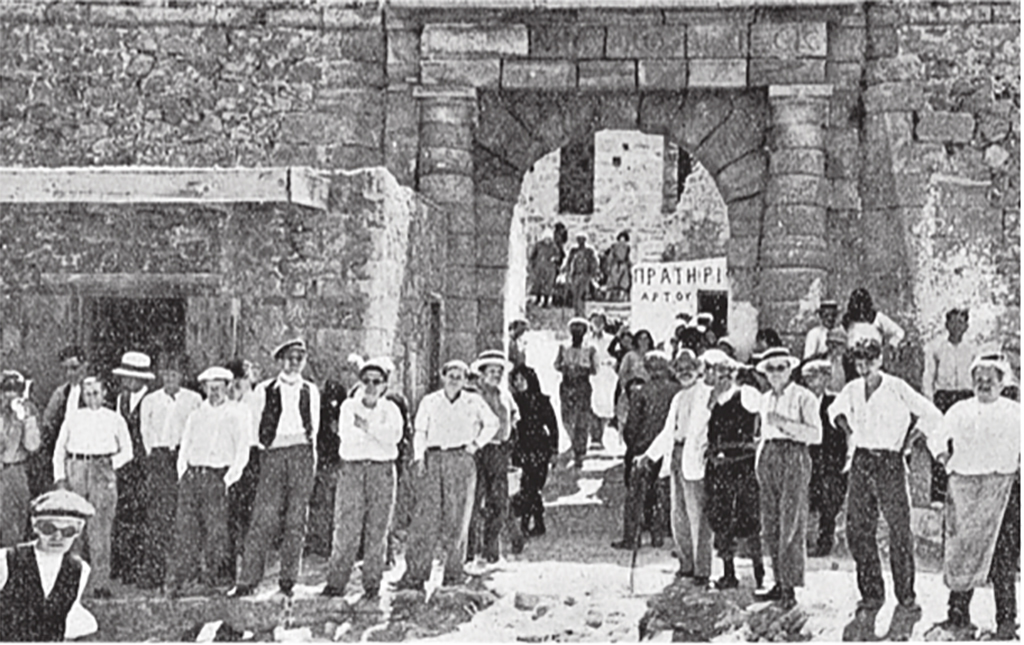

Das Pflegepersonal des Leprakrankenhauses vor der Desinfektionsstation. © Doxa Mavroeidi Archiv

Ein Moment aus dem Dokumentarfilm von René Zuber und Roger Leenhardt "Auf Kreta ohne Götter" (1935). Man kann die Öffnungen erkennen, die Leprakranken in den venezianischen Mauern gemacht hatten, sowie das Gebäude des Marktes neben dem Haupttor, wo Händler aus der Umgebung ihre Waren an die Kranken verkauften.

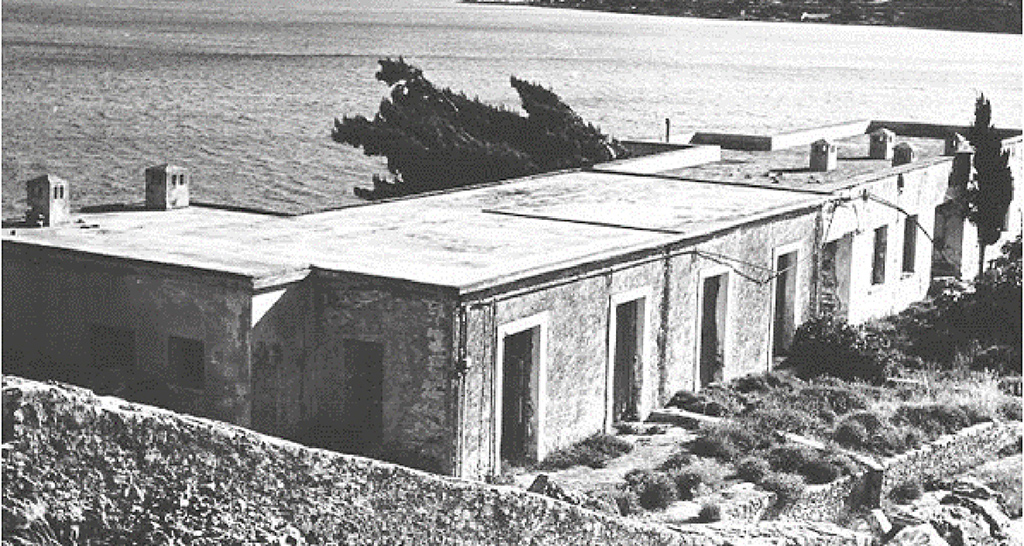

Gebäude des Leprakrankenhauses, die in den 1930er Jahren auf dem Tiepolo-Bastion, wieder aufgebaut wurden und heute abgerissen sind. © Archäologische Behörde von Lasithi

Der Friedhof des Leprakrankenhauses. © Archäologische Behörde von Lasithi